地震について

近年発生している地震について

約6,400人もの命を奪った平成7年の阪神・淡路大震災。その後、平成23年3月11日に発生した東日本大震災をはじめ、平成15年の十勝沖地震、平成16年の新潟県中越地震、平成17年の福岡県西方沖地震、平成19年の能登半島地震、新潟県中越沖地震など、大きな地震がいくつも発生しています。地震活動が活発な環太平洋地震帯に位置する日本ではこうした大地震が昔から頻繁に発生しており、近い将来にも、東海地震や東南海地震をはじめとした大規模地震が、高い確率で発生すると予測されています。

地震に備える

大規模地震による住宅の倒壊は、死者や負傷者など人的被害の拡大を招くばかりではなく、火災を発生させる原因にもなります。このことを証明するように、阪神・淡路大震災では死者の約8割及び火災の13.3%が建物の倒壊によるものであったという調査結果が出ています。これらのことから、住宅の耐震性の向上を図ることが大規模地震による被害を軽減する上で大切です。特に、平成12年度の建築基準法改正前の木造在来工法の住宅にお住まいの方は早急に耐震診断を実施し、適切な補強を行うようにしてください。

耐震診断

耐震診断の必要性

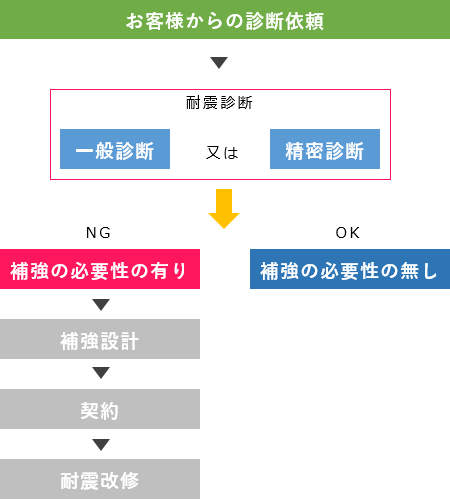

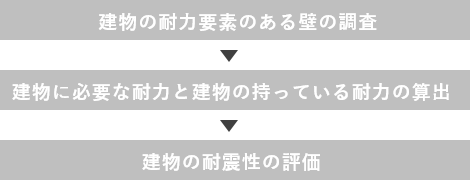

近い将来に予測される首都直下地震など大地震の恐れから、既存建物の耐震についての関心が年々高まっています。しかし、既存建物の地震時、災害時における倒壊を予防する耐震補強を行うためには、まずは耐震診断を行って、補強しなければならない弱点を把握する必要があります。よって耐震補強工事は、耐震診断結果を以て耐震補強設計を行わなければ実施することはできません。耐震診断から耐震改修までのフローチャートは以下の通りです。

主な調査

耐震壁調査

耐震壁調査 屋根裏構造調査

屋根裏構造調査 床下構造調査

床下構造調査 図面診断

図面診断 地盤基礎調査

地盤基礎調査 耐震診断報告書

耐震診断報告書一般診断

耐震診断の必要性

一般診断とは、建築士や工務店などの設計・施工担当者が行う耐震診断のことであり、補強工事が必要かどうかを判断するために行ないます。基本的に建物を壊すことなく目視でわかる範囲のみを現場でヒアリング、調査します。したがって、隠れて解らない部分は、現況より推測判断します。既存の壁量や地盤や基礎、屋根や外壁の仕様、耐力壁の仕様と長さなどを調査し、耐震補強が必要かどうかを判断をします。それをもとに、大地震に対して必要な耐力を計算し建物の強さを判断します。

一般診断の評価法

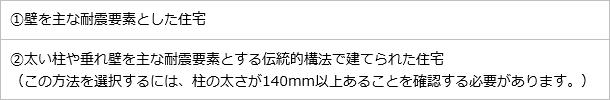

一般診断の評価法は、国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて評価いたします。対象とする住宅の構造により2種類の方法があります。耐震診断は、壁の強さ、場所などによって診断を行うため、平面図や仕上表などの設計図書が必要となります。 平面図などが無い場合は調査を行い、図面の作成を行ってから耐震診断を行います。

対象とする住宅の構法

上部構造評点

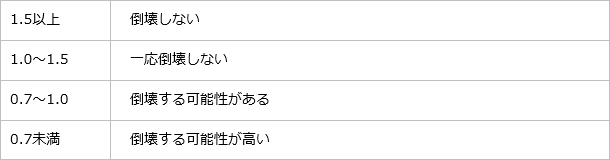

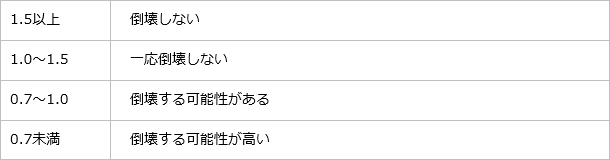

診断は、地盤・基礎と上部構造と大きく2つの項目に分けられます。地盤・基礎は、上部構造の評価に含まれませんが、地震時に注意すべき点を注意事項として指摘します。上部構造は、建物の耐震性能を評価するもので、「強さ」、「耐力要素の配置等による低減係数」、「劣化度による低減係数」の3項目からなっています。これらを全ての項目を診断し、評点を算出、これらを掛け合わすことにより、上部構造評点を算出します。上部構造評点=保有耐力/必要耐力の数値を算出し、

その数値を以下の表にあてはめて判断いたします。

一般診断の大まかな流れ

一般診断結果

耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定された場合は、耐震改修工事を行いましょう。耐震改修工事を行う場合は、まず、建築士などと一緒に耐震改修の計画と設計を行います。工事費用や期間はどのくらいかかるのか、工事期間中は引っ越す必要があるのかなど、疑問点があるときは、しっかりと確認しておきましょう。

精密診断

精密診断の評価法

一般診断と違い、精密診断は、見え隠れしている部分までも見る必要があります。そのため、リフォームを前提としている場合ですと、壁など一部をめくったり、基礎なども破壊する場合があります。一般診断よりさらに正確に評価する事ができます。この評価は、国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて評価いたします。

上部構造評点

診断は、地盤・基礎と上部構造と大きく2つの項目に分けられます。地盤・基礎は、上部構造の評価に含まれませんが、地震時に注意すべき点を注意事項として指摘します。上部構造は、建物の耐震性能を評価するもので、「強さ」、「耐力要素の配置等による低減係数」、「劣化度による低減係数」の3項目からなっています。これらを全ての項目を診断し、評点を算出、これらを掛け合わすことにより、上部構造評点を算出します。上部構造評点=保有耐力/必要耐力の数値を算出し、その数値を以下の表にあてはめて判断いたします。

精密診断結果

耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定された場合は、耐震改修工事を行いましょう。耐震改修工事を行う場合は、まず、建築士などと一緒に耐震改修の計画と設計を行います。工事費用や期間はどのくらいかかるのか、工事期間中は引っ越す必要があるのかなど、疑問点があるときは、しっかりと確認しておきましょう。

耐震改修

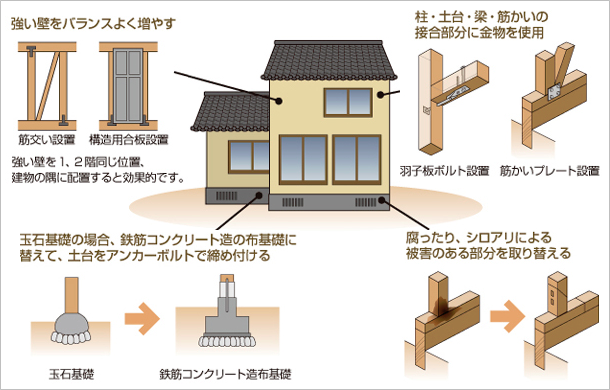

木造住宅の場合は、主に次のような部分で耐震改修が行われます。

基礎

ひび割れ箇所の補修や、鉄筋コンクリート基礎の打ち増しなどによって、基礎を補強します。

壁の強さ

筋かいを入れたり、構造用合板を貼ったりすることで、横方向の揺れに強い壁に補強します。

壁の量と配置

一定量の壁を建築物の四方にバランスよく配置することが重要です。開口部が多い建築物や複雑な形状をしている建築物は注意が必要です。

部材の接合部

柱や梁、土台、筋かいなどをしっかりとつなぎ合わせることが必要です。土台と柱、下屋の付け根、筋かいの端部などを、力のかかり方に応じた接合金物で補強します。

腐朽・蟻害

木材住宅では、柱や土台など構造上重要な木材が、腐ったり、シロアリによる被害を受けたりする場合があります。そのような場合は、傷んだ部分を取り替えるなどの補修をします。

地盤の状態

埋立地などの地盤が弱い場所では、基礎の補強や壁の補強をします。傾斜地などでは、斜面の土が崩れるのを防ぐ擁壁(ようへき)や石垣が崩れやすくなっていないかを確認します。

無料診断の理由

耐震診断費用の無料の理由

もともとは、当社の外壁塗装工事施工後のお客様向けサービスとして、無料診断を実施していました。しかし、無料診断を行っていくうちに、ご近所の方々から「うちも診断してほしい!」とたくさんの声をいただきました。その為、有料にてお話しをさせて頂いていましたが、建物にとってすごく大事な診断でも「有料となると…今はまだ出来ないなぁ。」と言う方がとても多かったので、全てのお客様に対し無料で対応することにいたしました。建物の正確な情報を知っていただきたい…これが、当社の願いです。※無料は診断のみとなっております。

助成金・優遇税制について

一級建築士による耐震診断

助成金や優遇税制の対象となる物件の場合、当社で申請の代行をすることができます。助成金や優遇税制の申請、また助成金対象工事が出来るのは千葉市に登録されている千葉市木造住宅耐震診断士が在籍している業者のみとなります。当社は一級建築士事務所であり、建設業許可を取得している会社です。診断を担当するスタッフは千葉市指定の「千葉市木造住宅耐震診断士」の資格を有した千葉県建築士会に所属している一級建築士が行いますので、正確な診断内容をお客様にお伝えする事ができます。

※耐震診断=耐震工事ではありません。

※診断結果後、安全であれば工事は必要ありません。 千葉市に登録されていない業者であったり、建設業許可を取得していない業者は不必要な工事を勧めてくる場合がありますのでご注意ください。

耐震診断についてのお問い合せ

外壁塗装のフロンティアは無料で耐震診断を実施しております。まずはお気軽にお問い合せください。

※無料耐震診断は診断のみとなっております。

※耐震診断=耐震工事ではありません。耐震診断結果をもとに耐震改修をご検討ください。